oder treffen sich ein Imker und ein Christ…

Dieses Foto entstand bei der Ankunft nach einer 29 Stunden-Tour an die polnisch-ukrainische Grenze und zurück. Unser Konvoi, dessen Whatsapp-Gruppe „Tour der Hoffnung“ hieß, konnte über 80 geflüchtete Menschen mit nach Deutschland nehmen und in Sicherheit bringen.

In diesem Sprinter hinter mir sitzen 7 Menschen, die wir von Medyka nach Dresden evakuiert haben. Es sind Frauen und Kindern aus der Ukraine, die es geschafft haben dem Krieg zu entkommen. Dieser Beitrag ist ein Bericht von einer Fahrt an die Grenze und enthält auch eine persönliche Meinung zu der Sinnlosigkeit der Situation.

Handeln bei einem Angriffskrieg – eine Zeitschleife

Seit Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, fragen sich die meisten Menschen: Was kann ich tun? Wie kann ich helfen?

Dahinter verbirgt sich meistens der Wunsch, etwas gegen die eigene Ohnmacht tun zu können. Die Ohnmacht, die die Bilder und Videos aus dem Krieg auf dem europäischen Kontinent in uns auslösen. Ich fühle ich in einer Zeitschleife gefangen. Schon wieder? Ich erinnere mich an 2015, als ich ebenso einfach irgendetwas tun wollte. Deswegen begann ich in den Erstaufnahmeeinrichtungen auszuhelfen. Dies mündete in Patenschaften für Roma-Zwillinge. Da es so viele Freiwillige gab, die helfen wollten, denen es genauso ging wie mir, baute ich gemeinsam mit anderen die Initiative IDA-In Dresden Ankommen auf. Diese Ereignisse haben mich überhaupt erst in die Richtung gelenkt, dass ich meine Arbeit zivilgesellschaftlichen Erfordernissen widme und so auch irgendwann zur Lokalen Agenda für Dresden gekommen bin.

Fahrerinnen gesucht…

In der nun dritten Kriegswoche erreichten mich immer öfter Anrufe, dass dringend weibliche Fahrerinnen gesucht werden, um die Konvois in die Ukraine zu begleiten. Was man kaum glauben kann: Tatsächlich hat diese Notlage nicht nur Helfer:innen sondern auch Menschenhändler und Schlepper angezogen, die nach Opfer für u.a. Zwangsprostitution suchen.

Am Donnerstag, den 10. März erreichte mich der nächste Aufruf: eine Tour an die polnisch-ukrainische Grenze. Organisiert von Matthias Klotz, dem Leiter vom christlichen Stoffwechsel e.V. und Sebastian Habel, vom Imkerkollektiv „art of bee“. Ich sprach mit Sebastian, lies mir alle Eckdaten geben. Start war Freitag, 11.03. um 4:20 Uhr, Ziel: Medyka, Plan: 22 Uhr zurück am gleichen Tag. Schon in diesem Moment wussten wahrscheinlich alle Freiwilligen, dass wir nicht 22 Uhr zurück sein würden, aber das war allen Beteiligten weitgehend egal.

Mein Problem: ich fahre nie Auto. Ich war aus der Übung. Ich rief meinen besten Freund Klemens an und fragte ihn, ob wir die Tour zusammen machen könnten. Er zögerte nicht und sagte „Ja“. Ich kaufte Essen ein, schmierte für die Leute vor Ort ca. 100 Brote mit meinem Mitbewohner und legte mich aufgeregt ins Bett.

3,5h Schlaf – Wecker klingelt – Los geht’s.

Mit Tourbussen an die Grenze – Sprinter 2034 ist unserer

Matthias holte uns von zu Hause ab und fuhr Klemens und mich sowie die Dolmetscherin Helena nach Dresden-Reick, wo wir die Tour beginnen sollten. Die anderen Fahrer waren bereits vor Ort. Da standen sie: 8 Sprinter und zwei Nightliner. Eine Kolonne, die sonst Bands auf ihre Tourneen begleitet. In diesen Zeiten, waren sie da, um Menschen aus einem Kriegsgebiet zu transportieren.

Klemens und ich wurden für Sprinter 3 eingeteilt. Ich habe absolut keine Ahnung von Autos und habe vorher nicht gewusst, was sich hinter dem Begriff „Sprinter“ versteckt: Ein riesiges schwarzes Auto, 9 Sitze, ein Fernseher. Uff, ich kam nicht mal richtig an die Pedale dran und konnte kaum über das Lenkrad schauen mit meinen 1,62 m.

Egal. Es würde gehen. Und es ging.

Die Hinfahrt dauerte schon länger als geplant, wir trafen noch eine Gruppe Leipziger, die uns begleiteten an einer Ratststätte. Auf dem Weg waren wir frohen Mutes, doch jedes Militärfahrzeug, das wir überholten, erinnerte uns daran, warum wir gerade mit einem Konvoi aus 10 schwarzen Bussen und mehreren PKWs nach Medyka fuhren. Ich war noch nie so lange am Stück Auto gefahren, aber ich gewöhnte mich schnell daran. Der Kaffee tat sein Bestes.

Je näher wir unserem Ziel kamen, desto realer wurde auch unsere Mission.

Es wird real: Ankommen in Lwowska

Wir kamen an.

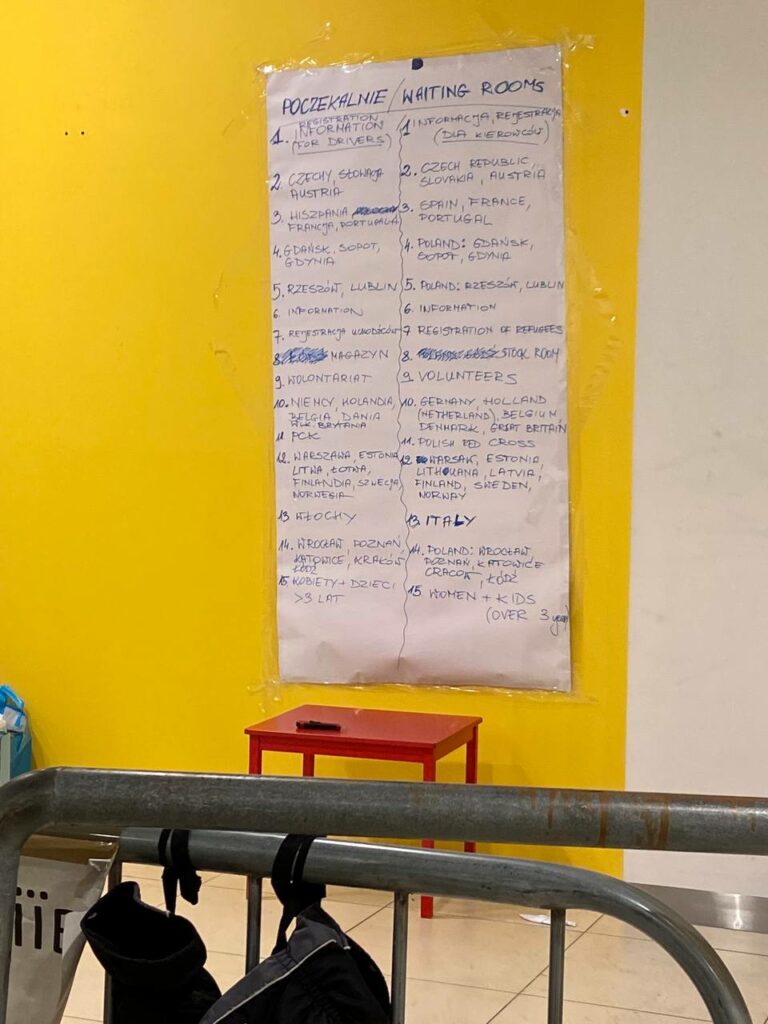

Nun waren wir vor Ort. Zuerst erspähten wir die Zelte und Dixies, dann wurden wir in eine Parkschlange eingereiht. In einem gigantischen alten Tesco waren die Menschen untergebracht. Nach kurzem Warten wurden wir in den Hallen registriert. Hier waren unzählige Menschen und unzählige Feldbetten untergebracht. In Raum 10 befanden sich die Menschen, die nach Deutschland weiterreisen wollten.

Wir bekamen ein Bändchen mit Nummer und Zettel auf denen wir die Nummer unserer Passagiere eintragen sollten – so der Plan. In der Zeit, in der sich unsere Gruppen in Raum 10 formieren sollten, brachten wir Hilfsgüter in die riesigen Hallen.

Uns wurde gesagt, dass die Deutschen bitte keine Altkleider mehr an die Grenze bringen sollten. Medikamente, Decken, Spielsachen und Schlafsäcke nahmen sie allerdings sehr gerne entgegen. Danach schauten wir uns draußen um.

Fast hatte die Reihe von Foodtrucks einen gewissen Festivalcharakter. Es gab von Kakao über Pasta und Pizza bis hin zu veganem indischen Essen alles, was man sich vorstellen konnte. Es war wunderbar zu sehen, wie viele Menschen sich dort versammelt hatten, um zu helfen, mit den Mitteln, die sie hatten.

Der ganze Parkplatz draußen stand voller Fernlinienbusse. Es gab unzählbare Konvois aus den unterschiedlichsten Nationen. Sogar aus Portugal und Großbritannien. Viele Kinder warteten geduldig auf die Weiterreise.

Eine enorme Hilfsbereitschaft aus ganz Europa

Wir warteten auf Menschen, die mit uns nach Deutschland fahren wollten. Bald stellte sich heraus, dass die Hilfsbereitschaft der Deutschen so enorm gewesen ist, dass kaum jemand aus dieser Erstaufnahmeeinrichtung mit uns nach Deutschland wollte. Später erhielten wir die Information, dass die Flüchtlingsströme an der polnischen Grenze ins Stocken geraten waren und deswegen seit Stunden keine Geflüchteten in der Unterkunft ankommen würden. Inzwischen war es fast 23 Uhr. Ich bekam ein paar Nudeln. Sowas von gut!

Wir sollten nach Krakau oder Warschau fahren. Dort sei der Druck höher, da die Geflüchteten inzwischen in die großen Städte verteilt würden. Doch es kam anders.

Unser Organisator Sebastian, der bereits nach Medyka gefahren war, um die Lage dort zu checken, rief uns an: Es gäbe Bedarf, wir wurden ausgerufen und sollten nun in die Erstaufnahme nach Medyka fahren.

Dort angekommen, ging alles ziemlich schnell. Wir wurden eingereiht und eine Traube von Menschen bildete sich um unsere Autos. Frauen und Kinder. Wir, Sprinter 2034, hatten außerdem den Auftrag eine ältere Frau mit Multipler Sklerose im Rollstuhl mitzunehmen. In weniger als 5 Minuten war unser Auto voller Menschen. Jeder Sitzplatz war belegt. Der Nightliner voller Kinder.

Militärfahrzeuge in die Gegenrichtung

Wir sammelten uns und es ging los. Es war eine lange Fahrt zurück. 11 Stunden. Monster Energy Drinks und Red Bull hielten uns wach. Ekelhaftes Zeug, von dem man Bauchschmerzen und Karies bekommt. Ich war froh, dass wir uns beim Fahren abwechseln konnten und ich das Glück hatte, noch eine Stunde im Nightliner-Bus mitzufahren und mich kurz in die Horizontale begeben zu können. Wie auf der Hinfahrt wurde mein Sonnenaufgang von der Aussicht auf Militärfahrzeuge begleitet.

Morgens um 8 Uhr in Görlitz angekommen, trennten sich die Wege unseres Konvois.

Ein letzter Kaffee. Ein kurzes Tschüss. Der Beginn eines Witzes: Treffen sich ein Imker und ein Christ und mieten 10 Tourbusse… Das letzte Lachen mit Sebastian. Dann begann meine letzte Schicht und ich drückte ordentlich auf de Tube: Noch eine Stunde Auto fahren und meine Insassen heil nach Dresden bringen. Die kranke Oma im Rollstuhl und ihre Familie, Aruna und der 10-Jährige Sascha, direkt ins Krankenhaus und sie anschließend bei einem Freund von uns erstmal heil unterbringen…. Sie waren die einzigen, die ohne Ziel gereist waren. Einfach nur weg.

9:14 Uhr erreichte ich nach 29 Stunden meine Straße. Ein bekannter Helfer, Wolf Seiter vom Sastra e.V., war so lieb zu warten und direkt in Dresden das Steuer zu übernehmen und die weiteren Wege und die Unterbringung zu erledigen.

Ich verabschiedete mich bei unseren Passagieren und tauschte Nummern mit Aruna und Ihrer Familie.

11:00 Uhr legte ich mich endlich zur Ruhe.

Seitdem haben wir mit Aruna, Sascha und Babuschka eine eine ukrainische Familie aufgenommen, um die wir uns in der nächsten Zeit im Freundeskreis kümmern werden. Aruna erzählte uns später mit einem Übersetzer, dass ihr Nachbarhaus, während sie packten von einer Bombe getroffen wurde. Die Fensterscheiben ihres Hauses sofort zertrümmerten und sie ihren Mann zurücklassen musste. Er darf nicht über die Grenze. Er ist gezwungen zu kämpfen und sein Volk und die Ukraine zu verteidigen. Sie macht sich furchtbare Sorgen. Ebenso musste sie ihr eigenes kleines „animal shelter“ zurücklassen. In der Ukraine hatte sie sich, um obdachlose Tiere gekümmert und Essen im Vorort verteilt. Ihr Schicksal reiht sich in die anderen Schicksale der evakuierten Frauen ein.

Eine Ressourcenverschwendung und eine Lose-Lose-Situation

Es ist total verrückt. Es fühlt sich an, als ob sich 2015 wiederholt. Wieder sind es die Gleichen, die helfen. Es sind die, die sich eh engagieren. Wieder möchte man so viel mehr tun. Wieder Schicksale, die vollkommen unnötig sind. Wieder das Gefühl, dass die Menschheit Ressourcen verschwendet. Die Einen nutzen enorm viele Ressourcen, um Menschen zu vertreiben, ihnen zu schaden, ihnen Angst zu machen. Die anderen nutzen enorm viele Ressourcen, um diese Menschen wieder zusammenzuflicken, seelisch und körperlich und sie an sichere Orte zu bringen.

Und genau da ist es, das was wir eigentlich so nötig hätten: Das Zusammenarbeiten. Das Begreifen, dass wir eine Spezies sind, die grade Gott weiß Wichtigeres zu tun hat, als ein anderes Land zu überfallen, Menschen heimatlos zu machen, Krankenhäuser zu bombardieren, Böden zu verseuchen, mit Atomkrieg zu drohen… Wir arbeiten Gegeneinander. Wir begreifen nicht, dass wir alle in einem Boot sind, unsere Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind. So pathetisch das klingt, es bleibt ein Fakt.

Ja, wir werden weiter helfen und Hoffnung verbreiten, aber es ändert nichts daran, dass es nur ein weiterer Krieg ist, in dem die Menschheit mit voller Kraft gegeneinander arbeitet.

Eine weitere Ressourcenverschwendung. Ein weiteres unnötiges Elend. Wir hätten Wichtigeres zu tun.